マルチエリアOSPFの概要

これまではOSPFの基本的な動作や特徴について見てきました。

リンクステート型のプロトコルであるOSPFは、ディスタンスベクタ型のルーティングプロトコルに比べると

負荷が大きくなってしまうというデメリットがあります。そのため、大規模なネットワークになればなるほど、

ルータにかかる負荷が大きくなってしまいます。

そこで、OSPFではルータをエリアという概念でグループ化することで、やり取りされるLSAの量を減らすことができ、

結果としてルータの負荷を下げることができるようになっています。

今回はこのエリア分割、つまりマルチエリアに分けたOSPFの特徴について見ていきましょう。

マルチエリアOSPFの特徴

これまでに見てきたように、OSPFでは各ルータがネットワーク内にある全ルータのLSAをLSDBに保持しています。

そのLSDBを基にダイクストラのアルゴリズムを使用し、SPFツリーを作成して最短パスをルーティングテーブルに登録する

という動作を行います。

しかし、ネットワークが大規模になりルータの数が多くなるに従い、保持しておかなければならないLSAの情報が増えることになります。

また、LSDB内の情報量が増えるということは、SPF ツリーの計算をする際の計算量も増えるということになります。

ネットワークに変更が起きるたびにSPFツリーの計算を行われてしまうため、ルータにかかる負荷も大きくなります。

このような問題を解消するためにOSPFではネットワークの集まりをエリアというグループ単位で管理することがようになっています。

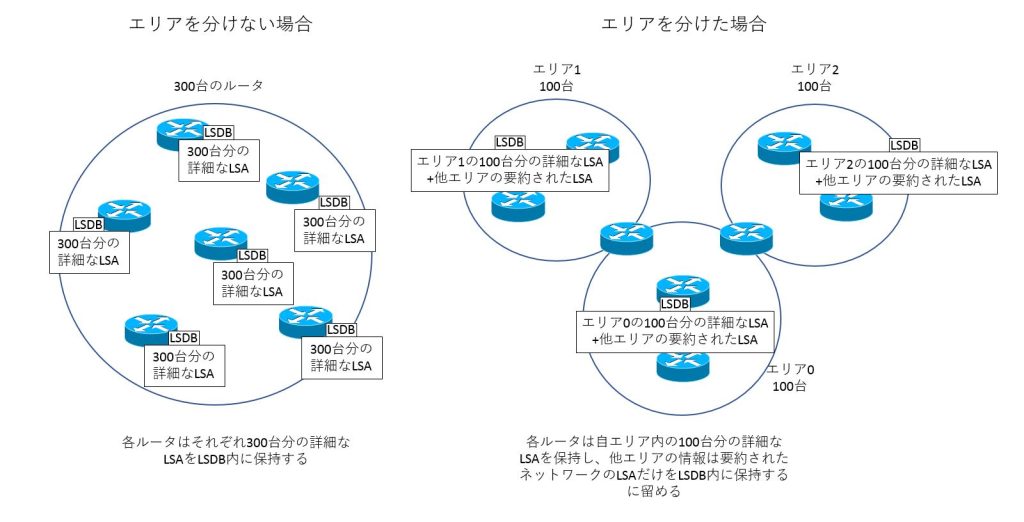

次の図のようにエリアを分割した場合、各ルータは同一のエリアに属しているルータに関しては先ほど述べたように

各ルータの詳細なLSAを保持します。しかし他のエリアに関しては、そのエリアに存在する個々のルータの詳細なLSAは把握せず、

要約されたネットワーク情報のLSAだけを把握するようになります。

エリア内の情報は各ルータの詳細なLSAを、異なるエリアの情報は要約されたネットワーク情報のLSAだけを保持することで、

LSDB内に保持しておかなければならない情報を少なくすることができ、計算にかかる負荷を抑えることができます。

つまり、LSDBは同一のエリアでは同じものとなりますが、エリアが異なっていれば同一とはなりません。

また、OSPFではエリア内では経路の集約ができませんが、エリア間では経路の集約を行うこともできます。

そうすることで、ルーティングプロトコルのトラフィックを減らすことができます。

1 つのエリアでOSPFを動作させることをシングルエリアOSPF、複数のエリアを作成して動作させることをマルチエリアOSPFといいます。

エリア作成時の注意点

複数のエリアを作成する場合には、エリアの配置に注意しなければいけません。

この注意点について見ていきましょう。

■バックボーンエリアを作成する

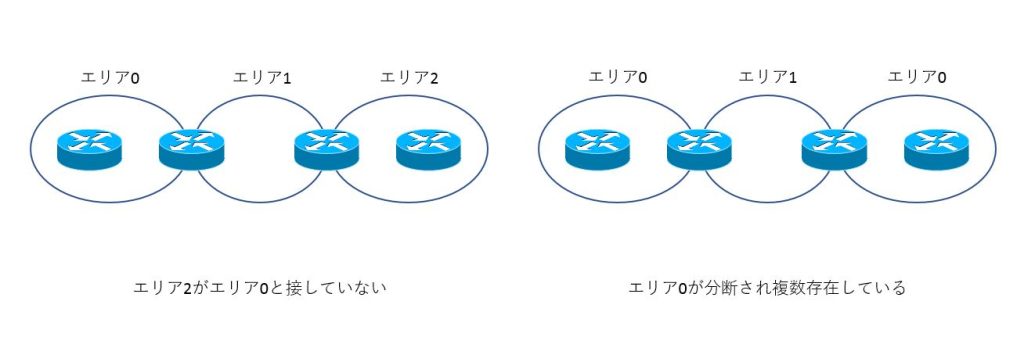

エリアIDの0は特別なエリアとなっており、バックボーンエリアと呼びます。

エリア間のルーティング情報はバックボーンエリアを通じてやり取りされ、またその他のエリア間の通信は必ずバックボーンエリアを

介して行われます。そのため、OSPFでは必ずバックボーンエリアが1つ必要となり、その他のエリアは基本的に必ず

バックボーンエリアに接続していなければいけません。

上図の左側の構成では、エリア2 がエリア0と接していないため、そのままでは正常に動作しません。

また右側のような複数のバックボーンエリアが存在するような構成は、宛先に到達できないなどのトラブルの原因となります。

なお、バーチャルリンクという設定することで、図のような構成でも正常に動作させることが可能となります。

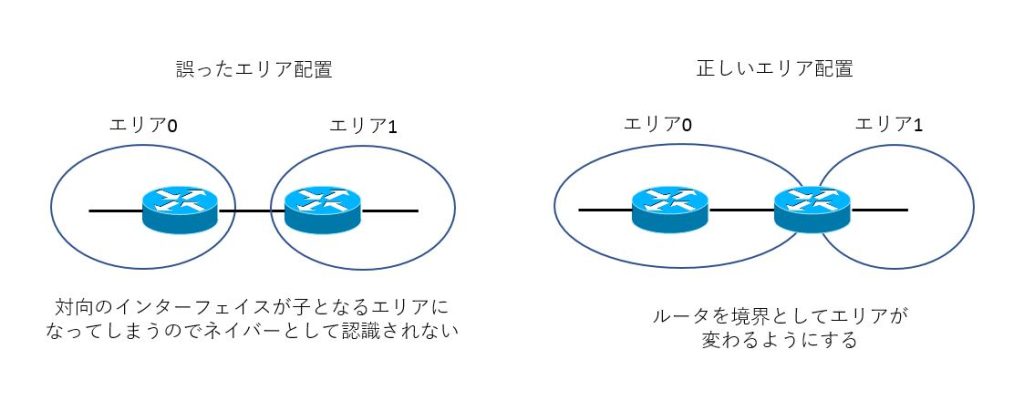

■エリアの境界はルータとなる

OSPFではエリアとエリアの境界はルータでなければならず、下図の左側のようには設定できません。

また、OSPFでやり取りされるパケットの共通ヘッダにはエリアIDが含まれており、ネイバーとなるルータとは合わせておく必要があります。

そのため対向のインターフェイスは同じエリアになるように設定しなければなりません。

マルチエリアOSPF でのルータの役割

複数のエリアに分割すると、エリアとエリアの間に存在するルータ、他のエリアには接しないルータなど、

エリアのどの部分に存在しているかによってルータの役割が異なっていきます。

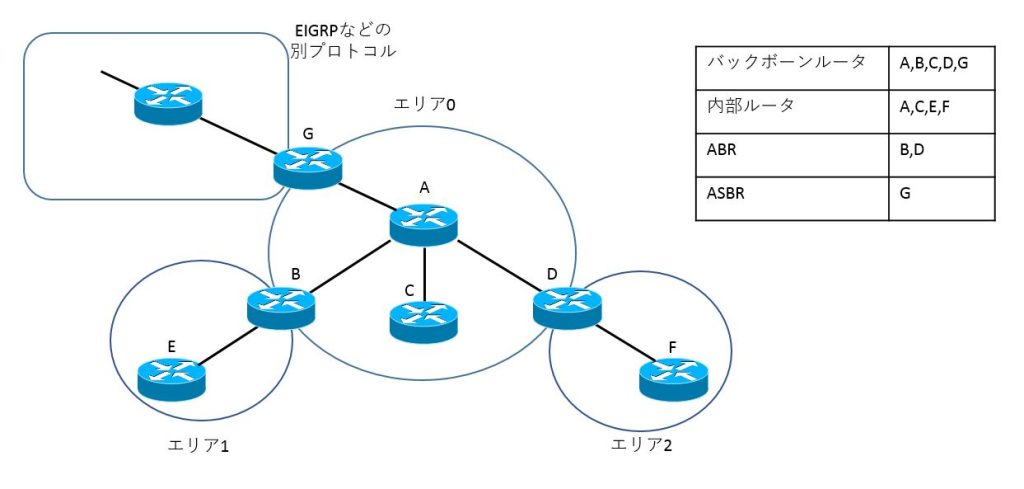

ルータの役割は次の表のようになっています。

| ルータの役割 | 説明 |

|---|---|

| 内部ルータ | すべてのインターフェイスが同一のエリアに所属しているルータ。他のエリアには一切所属していないルータ |

| バックボーンルータ | バックボーンエリア(エリア0)に1つ以上のインターフェイスが属しているルータ。インターフェイスがどれか1 つでもバックボーンエリアに入っていれば、バックボーンルータとみなされる |

| ABR(Area Border Router) | インターフェイスが2 つ以上のエリアに所属しているルータ。エリアとエリアの境界に位置し複数のエリアと接しているルータ |

| ASBR(Autonomous System Boundary Router) | インターフェイスがOSPF以外のルーティングプロトコルを動作させているネットワークに接続しているルータ |

それでは、どこに配置されたルータがこれらの役割になるのかを以下の図で見てみましょう。

ルータA、B、C、D、Gはバックボーンエリアであるエリア0に少なくとも1つのインターフェイスが入っているので

バックボーンルータとなります。

ルータA、C、E、Fのルータは全てのインターフェイスが1つのエリアにしか所属していないため、内部ルータです。

ルータB はエリア0とエリア1 の境界に位置し、ルータDはエリア0とエリア2の境界に位置しているので、ABRとなります。

ルータGは他のルーティングプロトコルが動作しているネットワークと接しているため、ASBRということになります。

今回のまとめ

今回はOSPFのマルチエリアの特徴について見ていきました。OSPFではエリアを分割することで、保持するLSA情報量の抑制、

SPFアルゴリズムの計算回数の抑制、ルータの負荷の軽減といったことができます。大規模なネットワークの場合、

適切にマルチエリア化することが必要となります。

また、マルチエリアの設定をする際には、エリアを作成する際の注意点があることも覚えておきましょう。

バックボーンエリアという中心となるエリアを必ず作成しなくてはならず、また他のエリアはバックボーンエリアに

接していることが前提となります。ネットワークを設計する際にこれらのルールを守るようにしてください。

マルチエリア化した際の各ルータは役割によってバックボーンルータ、内部ルータ、ABR、ASBRという

4つに分類されます。これらの名称はこれからの記事にも頻繁に出てくるのでしっかりと覚えておきましょう。

■今回のポイント

・マルチエリアにすることでルータの負荷軽減などが可能になる

・マルチエリアにする際にはバックボーンエリアなどのエリア配置のルールに気を付ける必要がある

・マルチエリアにした場合、ルータは以下の4つの役割に分類される

バックボーンルータ、内部ルータ、ABR、ASBR

【お知らせ】

ブログの筆者が執筆したCCNA・CCNP試験対策参考書が発売されています。

当ブログでは説明しきれない細かい内容やコマンド設定などさらに充実した内容となっていますので、

この機会にぜひ書籍版も手に取ってみてください!

CCNP Enterprise 完全合格テキスト&問題集 [対応試験]コンセントレーション試験 ENARSI(300-410)

CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301